机会总是留给“准备好”的人吗?

原创 刘荣辉

上周我们得到通知,赢得了一家知名跨国公司的合作机会,又是一个新的突破。在这里,我既不是想炫耀这个业务的取得,也不是想借此夸奖负责这个业务的同事,而是想分享和这个业务取得有一点关系的小插曲,和这个小故事所获得的一些心得。

几周前的一个中午,在公司的一个微信群里,有个同事说“早上,Mr.总突然来到了现场,看到了某某现场这些场景,没说什么就离开了”,几张分享的照片上,可以看到现场干净整洁,设备稳定运行,看板清晰有序的排列,化学品按照安全要求排放整齐,PPE穿戴得很专业。这无疑会给Mr.总留下深刻正面的好印象。机会总是留给准备好的人,这次“暴露”无疑会给合作的达成加了不少分数。

机会总是留给准备好的人,但是他准备过吗?每次开会时,如果想展示某项工作内容,需要一个正面案例时,只要在云上打开他的文件夹,永远是最安全的,不会让人失望。他不是“准备好”,而是“无需准备”,是日常。

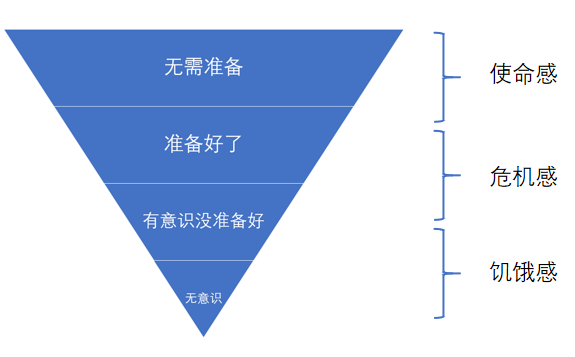

在实际工作中,顺着这个思路,

可以分为下面四个层次。<<<<

01

无准备的意识

02

有意识但没准备好

03

准备好了

04

无需准备(时刻准备好了的状态)

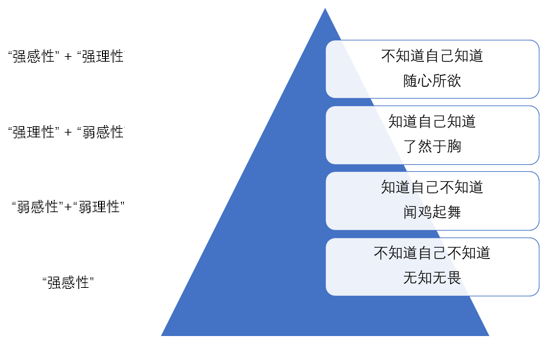

如果上面是工作的结果,归其原因,是和我们孰知的人的四个认知层次模型相关的。

01

不知道自己不行

02

知道自己不行

03

知道自己行

04

不知道自己行

当一个人处于“不知道自己不行”的阶段,是没有任何所谓去准备的意识的,任何事情“Just do it”就可以了。随着年龄和经验的成长,慢慢的“知道自己不行”,不行就万事好好准备,尽可能去行,但毕竟能力经验有限,意识到了,还是不能准备好。有了觉知,时刻提醒自己精进,完善提升自我,这就开启了“准备”模式,积累一段时间,量变转变成质变,不断重复变为“习惯”(刻意重复21天的行为变成了习惯),这就已经在“准备好了”的路上,此时的你“知道自己行”。

仔细想想,放大来看,人的成长也是这个过程。年轻时,“不知道自己不行”,但如果是一个对自己有要求,有理想,有上进心的三有青年,就会用“初生牛犊不怕虎”的猛劲和激情去做事情,“感性”驱动,“饥饿感”十足,这时属于自由发挥阶段,会不停的碰钉子,各种挫败感,但永败永战;随着慢慢有了觉知,变得“知道自己不行”,开始有了“危机感”,于是开始学习复盘,总结得失,和老法师交谈请教,有针对性的读书,这个过程中,“理性”占了上风;经过了一段时间的“理性”行事,大脑中的系统结构性思维逐渐形成,套路方法越来越纯熟,人更加自信,内在安全感在增强;在“理性”系统下运行,随着取得越来越大的成就,“感性”脑会被触发,“使命感”开始增强,这时就达到了“不知道自己行”的境界,从“三有青年”升级成为油腻鼻祖冯叔所说的“三不大叔”,不着急,不害怕,不要脸。

归根到底,人的成长,既要有行动力,还要有觉知,如果能碰到贵人,提醒帮助你唤起觉知,有这样的运气,记得心怀感恩的去烧烧香吧。

关注水 关注循诺